陜西葫蘆頭泡饃培訓

天氣逐漸轉涼,小編在陜西小吃培訓師傅哪里了解到陜西葫蘆頭泡饃培訓(http://www.yespx.com)做出來的這道美食的特點,今天就為大家分享一下,希望在逐漸轉涼的氣溫里對您有所幫助。

葫蘆頭泡饃是陜西特色小吃之一,這個相對羊肉泡饃知道的人肯定更少,也是三煮一泡之一,三煮一泡是陜西最著名的四種吃食,分別指的是:羊肉泡饃、三鮮煮饃、葫蘆頭泡饃、水盆羊肉。

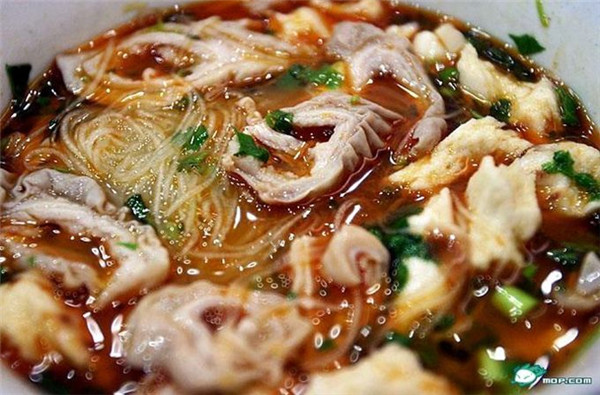

說起葫蘆頭外地朋友可能不知道,葫蘆頭即豬大腸與小腸連接處的肥腸,因其熟后收縮狀似葫蘆頭,所以叫葫蘆頭泡饃,葫蘆頭泡饃即以這段肥腸與掰碎的饦饦饃加其他輔料、調料用滾沸的肉湯泡(澆泡)制成。葫蘆頭泡饃一般是男人的最愛,女人不太喜歡吃的,有人非常喜歡,有人卻說一股豬屎味,不過來自西安唯典小吃培訓中心的小編很喜歡吃。

葫蘆頭泡饃歷史源遠流長,可追朔到唐代。相傳唐高宗龍朔元年(661),有一胡某在長安朱雀大街開設了一家“雜羔店”,專賣豬雜碎。一天,藥圣孫思邈路過此處,入店吃了一碗“煎白腸”,覺得腸子腥味大,油膩重,詢及店家,知制作不得法,當即給店主開了一個八珍湯(八種調料)的方子,讓其如法泡制,果然腸肥而不腥,湯油而不膩,味道十分鮮美,從此顧客盈門。店主為感謝藥圣的指點,便在店門首懸一藥葫蘆以示紀念,并將所賣食品取名“葫蘆頭”。這“葫蘆頭”的名稱來歷還有一說,即指豬大腸與豬肚相連接處的一段,油脂豐滿,形狀很像葫蘆,故以此為名。到了清末,西安街頭又有不少經營豬肚腸的“豬雜羔”店。1923年原豬肉店的小掌柜何樂義也挑擔經營起豬雜羔來,為了取得競爭優勢,他在唐代“葫蘆頭”的基礎上銳意改進,在大腸頭中又配以豬肚、白肉、雞肉、骨頭湯等精工細作,烹制成的肚、腸綿爛、肥嫩鮮美,調味以麻辣為主,肥而不膩,清爽利口,生意十分興隆。

抗日戰爭時東北軍撤出東北后在西安呆了一段時間,曾把“葫蘆頭泡饃”當做病號飯,現在的葫蘆頭泡饃是在唐朝的"葫蘆頭"的基礎上發展而來的。

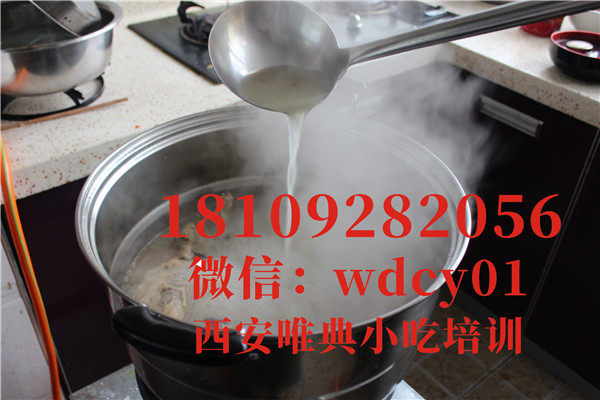

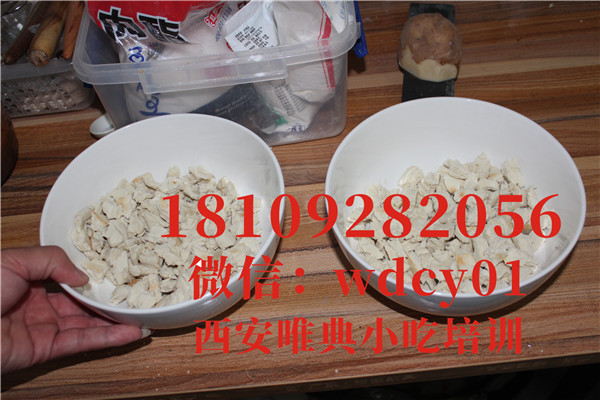

葫蘆頭泡饃做法比較簡單,其烹制工藝主要有處理腸肚、熬湯、泡饃三道程序。 腸肚要經過挼、捋、刮、翻、摘、回翻、漂,再捋、煮、晾等十幾道工序,才能達到去污、去腥、去膩 葫蘆頭泡饃 的要求。

葫蘆頭泡饃里的饃叫托托饃,其實和羊肉泡饃的饃沒什么區別,只是食材、配方有區別,制作工藝大體相同。

以上就是今天分享給大家的陜西葫蘆頭泡饃培訓過程中的一些相關知識了,如果您也想學習葫蘆頭泡饃及各種早餐及小吃技術的趕快聯系西安唯典小吃培訓吧!

手機及微信:18109282056