“人造肉”雖火,但仍面臨五大挑戰

實驗室“種植的肉”正在快速離開科幻小說成為現實。但隨著技術的發展,我們的口味會跟上嗎?

8月27日,肯德基開始在佐治亞州的一家分店試賣“素炸雞”,從無骨雞翅到炸雞塊,全是“人造肉”。肯德基方面表示,味道與傳統的炸雞無差別。

無獨有偶,國產“人造肉”月餅也將在9月上市,這家名為珍肉創業公司表示:“我們邀請了很多老上海市民參加一個口味測試,發現很多人都分辨不出(傳統餡月餅和植物肉月餅)。”

并且“人造肉”還有更細的分支:人造雞蛋。并且8月份,美國最大連鎖超市克羅格已經上線人造雞蛋。

早前,比爾.蓋茨、李嘉誠押注“人造肉”的新聞已經不絕于耳,看樣子,到2018年8月,“人造肉”各種類型的落地產品已經在全球主要經濟體呱呱墜地。產業誕生速度之快,讓人吃驚。

1 人造肉”小史:從實驗室走到餐桌

人造動物蛋白,曾處于醫學和食品科學之間的無人區。如果有一位創始思想家,那就是溫斯頓·丘吉爾。除了政治成就之外,他還是一位頗有見地的未來主義者。丘吉爾在1932年的一篇題為《五十年后》的文章中預言:“我們將逃避‘種植’整只雞的荒謬現狀,而是通過培養基分別培養雞胸或翅膀來吃。” 但在很長一段時間里,人造出可口的雞翅、出色的肋眼牛排,都還只是科學家腦中一閃而過的念頭。而隨著第一批“人造細胞肉”進入市場,實驗室培育肉類的時代即將來臨。

“人造肉”并不是一個新產品,在物資短缺的上個世紀,中國人的餐桌上就有替代真肉的“人造肉”。但這類“人造肉”,是以植物為基礎的肉類替代品,在學界也被稱為“植物肉”。流行的做法是從大豆等植物中提取植物蛋白,然后添加油脂、氨基酸等營養物質,模仿“肉”的味道。

今年8月,漢堡王在美國7000家門店推出“人造肉漢堡”。其中的肉餅,就是這種不含動物蛋白的“植物肉”。墨爾本素食餐廳Smith & Daughters的合伙人兼廚師Shannon Martinez表示:“素食主義者是一群有趣的人,從動物身上提取細胞制成的食物,會讓他們產生排斥情緒。但‘植物肉’的受歡迎程度,又展示了他們對肉類替代品的渴望。”

不過,雖然有此爭議,但“人造肉”的健康和減肥功能,更讓人看好。面臨全球糧食危機, 它也是個重要的解決方案。

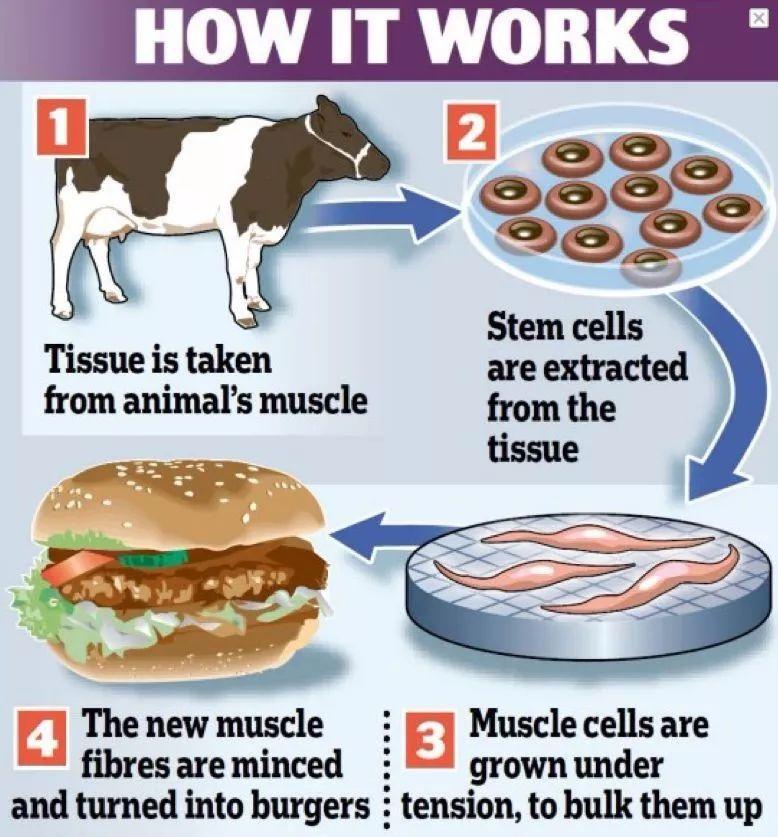

在“人造肉”發展史上,2013年是個重要節點,迷惑味蕾的“植物肉”終于走向了貨真價實。2013年,荷蘭馬斯特里赫特大學Mark Post教授,培育了世界上第一個“人造牛干細胞肉餅”。這個獨特的牛肉餅,被視為應對全球糧食危機的潛在解決方案。2018年9月,硅谷初創企業New Age meat研發出世界上第一種同時含有脂肪和肌肉細胞的人工培養豬肉香腸,被譽為重現真正肉類味道的一項突破。12月,以色列公司Aleph Farms推出了第一塊實驗室培育的牛排。

2 資本助推:“人造肉”將是未來食品重要組成部分

雖然實驗室細胞肉還沒有真正進入市場,但資本已經敏銳的發現了其中的機會。2019年5月,“人造肉第一股”Beyond Meat在納斯達克掛牌上市,當天暴漲163%,成為自美國2008年金融危機以來,IPO首日表現最佳的個股。除了Cargill和Tyson Foods這類傳統農業企業,積極投資布局人造肉市場。微軟公司創始人Bill Gates、前通用電器CEO Jack Welch、地產大亨李嘉誠等人也紛紛押注人造肉行業。

各路大咖都持續關注人造肉生意,因為傳統養殖方式,生產效率極低。Good Food Institute的執行董事Bruce friedrich說:“動物養殖過程中有很多問題,其中最重要的一個問題就是肉類產出率低。每生產1公斤動物蛋白,動物需要碾碎大約10公斤的植物蛋白。”而實驗室的人造細胞肉可以大幅提高生產效率,并且消除肉類生產中對抗生素的需求。其結果是,世界將有一個可靠的蛋白質來源,而且大大減少對飼料、土地和水的依賴,還不涉及殺害動物。

“人造肉將是未來食品的一個重要組成部分。”澳大利亞非營利組織Food Frontier首席執行官Thomas King表示。該組織致力于推動亞太地區基于細胞和植物的肉類創新。“我們現在有能力培育生‘細胞肉’,而不是飼養整個動物。這是目前不可持續的肉類生產方式的最終解決方案。”

3 “人造肉”改變世界,面臨五道重大挑戰

第一,人造肉面臨的首要挑戰就是價格。在美國,絞碎的牛肉每公斤約7美元,而實驗室培育的牛肉每公斤約5291美元,第一個實驗室培育的“細胞肉漢堡”生產成本接近33萬美元。但隨著研究的深入和大規模生產的實現,降低成本將是最容易解決的挑戰。

第二,“定制營養成分”還面臨著很多尚未解決的技術難題。有人說,現在的人造肉更像是一種有效的宣傳噱頭,而不是食物系統的革命。真正的肉是一種營養密集的食物,不僅包括蛋白質,還包括礦物質、維生素、微量元素等營養物質。不僅包含一種干細胞,更有肌肉細胞、脂肪等多種類型細胞。理想中的“定制營養”,技術難題還在持續攻克中。而且何時才能取得突破性進展,大概只有實驗室中的牛肉才知道。

第三,消費者能否接受“人造肉”的味道。拋開看不見摸不著的營養問題,人造肉最迫切需要解決的問題是味道。實驗室種植的“肉”,正在快速離開科幻小說成為現實,但技術的發展并沒有改變我們的口味。肉迷人的口感,源自于肌肉和脂肪的搭配。沒有脂肪的漢堡將是一個非常悲傷的漢堡,沒有脂肪的牛排也失去了活力。但目前的“肉”與“脂肪”,還很難融合形成完整的“肉組織”。而再造整個“肉組織”又是一項浩大的工程。

第四,即使口感滿分,消費者仍舊有很大的心理障礙需要跨越。調查機構Pew Research Center收集到的數據顯示,80%參與問卷的人表示,不想吃實驗室生長的肉,因為擔心它有長期隱藏風險。澳大利亞肉類和畜牧業協會(MLA)一直在監測消費者對“人造細胞肉”的反應,以了解人造肉是否有望成為傳統養殖肉類的補充或替代。MLA首席營銷和傳播官Lisa Sharp表示:“消費者愿意嘗試實驗室肉類,但他們并不熱衷用人造肉替代養殖肉,并且擔心人造肉的安全性。消費者對傳統肉類有強烈的需求,他們想要天然、純凈的食品。”消除消費者心中的安全疑慮,也是人造肉走向市場邁不過的重要挑戰。

第五,人造肉也將面臨多重監管挑戰。例如:實驗室生產的動物肉真的能被稱為肉嗎?如果在設計營養成分時,添加額外的脂肪酸和較少的飽和脂肪,會發生什么?實驗室生產的牛奶、雞蛋、膠原蛋白和明膠,是不是要跟人造肉遵守同樣的食品安全法規?……人造肉上市之前,這些問題都需要找到明確的答案。

4 未來的食物

食品未來學家Marius robles說:“未來的食物,或許與現在相去甚遠。”在通往未來食物的路上:蔬菜制成的蝦,營養豐富又美味;量身定制的肉,健康養生又可口;食物甚至可以在填飽肚子的同時,治愈和預防疾病。

未來,我們將用基因編譯技術,改寫動物、植物DNA,然后放入垂直“實驗室農場”精心培育,生產出營養完全可控的食材。正如食品創新公司Reimagine Food暢想的“將按照個人營養需求,全面個性化智能定制飲食。”

Marius Robles在他的新書《飲食經濟學:新食品經濟》中大開腦洞,以完全不同的視角看待食物的未來。他暢想到:“在2038年,‘味道’這個詞已被廢棄。糖是新的煙草,我們已經設法用健康的植物取代鹽。”未來的我們,喝著合成葡萄酒,吃著不是母雞下的雞蛋,烤著沒有長在動物身上的肉,以及從未見過大海的魚。

現在我們需要去菜市場或者從網上購買食材,未來我們要買的不是食物,而是數據。“我們購買了由頂級廚師制作的‘菜肴數據’之后,3D食品打印機就可以在幾秒鐘內,在家中復制它們。”食品公司還將創建“食物數據庫”,存儲不同種類食物的味道、顏色、形狀、質地和營養成分等信息。用戶只需從數據庫中選擇他們想要的食物類型,3D打印機就會“做”出食物的形狀,然后注入相應的味道、顏色和營養物質。

人工智能已經完全融入了我們的生活,也融入了我們的廚房。“數據廚房”會根據我們的身高,體重,飲食要求和身體狀況,提供個性化的營養建議并推薦膳食選擇。每個人都有自己的“烹飪DNA”,記錄了從童年時期起,與食物有關的所有記憶和味道。由于它完全理解我們所有的烹飪需求,它甚至可以預測我們的情緒,指導我們的烹飪設備準備最合適的菜。

這些科幻的情結很久之后才會到來,但人造肉或許就是這一切的起點。